お役立ち情報useful information

ここではスタットエージェントが日常で「役に立つ!」と思ったものを載せていきます!

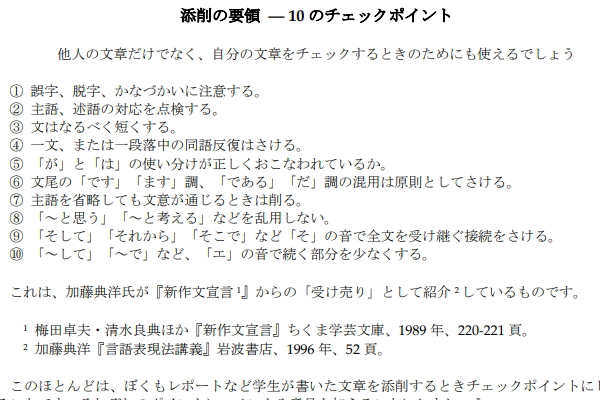

2017/10/17 レポート・論文の書き方: 添削の要領 ― 10 のチェックポイント

① 誤字、脱字、かなづかいに注意する。

② 主語、述語の対応を点検する。

③ 文はなるべく短くする。

④ 一文、または一段落中の同語反復はさける。

⑤ 「が」と「は」の使い分けが正しくおこなわれているか。

⑥ 文尾の「です」「ます」調、「である」「だ」調の混用は原則としてさける。

⑦ 主語を省略しても文意が通じるときは削る。

⑧ 「~と思う」「~と考える」などを乱用しない。

⑨ 「そして」「それから」「そこで」など「そ」の音で全文を受け継ぐ接続をさける。

⑩ 「~して」「~で」など、「エ」の音で続く部分を少なくする。

これは、加藤典洋氏が『新作文宣言 1』からの「受け売り」として紹介 2しているものです。

1 梅田卓夫・清水良典ほか『新作文宣言』ちくま学芸文庫、1989 年、220-221 頁。

2 加藤典洋『言語表現法講義』岩波書店、1996 年、52 頁。

このほとんどは、レポートなど学生が書いた文章を添削するときチェックポイントにしてい

ることです。それぞれのポイントにコメントや意見を加えることにしましょう。

参照元:http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/toguchi/composition/

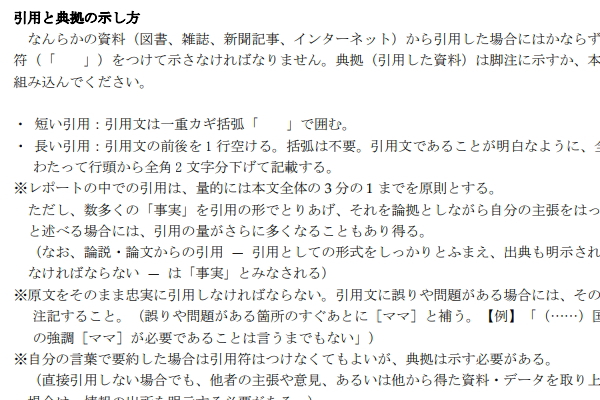

2017/09/12 引用と典拠の示し方

なんらかの資料(図書、雑誌、新聞記事、インターネット)から引用した場合にはかならず引用

符(「 」)をつけて示さなければなりません。典拠(引用した資料)は脚注に示すか、本文に

組み込んでください。

・ 短い引用:引用文は一重カギ括弧「 」で囲む。

・ 長い引用:引用文の前後を 1 行空ける。括弧は不要。引用文であることが明白なように、全文に

わたって行頭から全角 2 文字分下げて記載する。

※レポートの中での引用は、量的には本文全体の 3 分の 1 までを原則とする。

ただし、数多くの「事実」を引用の形でとりあげ、それを論拠としながら自分の主張をはっきり

と述べる場合には、引用の量がさらに多くなることもあり得る。

(なお、論説・論文からの引用 ? 引用としての形式をしっかりとふまえ、出典も明示されてい

なければならない ? は「事実」とみなされる)

※原文をそのまま忠実に引用しなければならない。引用文に誤りや問題がある場合には、そのむね

注記すること。(誤りや問題がある箇所のすぐあとに[ママ]と補う。【例】「(……)国際間

の強調[ママ]が必要であることは言うまでもない」)

※自分の言葉で要約した場合は引用符はつけなくてもよいが、典拠は示す必要がある。

(直接引用しない場合でも、他者の主張や意見、あるいは他から得た資料・データを取り上げる

場合は、情報の出所を明示する必要がある。)

※引用の仕方、注の付け方(典拠の示し方)については別紙「引用の仕方と注の付け方:例」参照

参照元:http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/toguchi/composition/citation.pdf

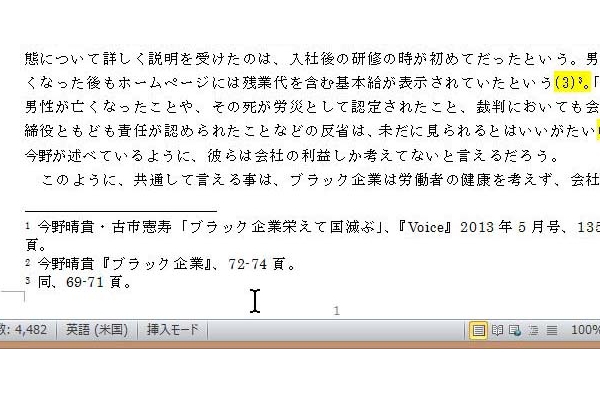

2017/08/19 Word 脚注機能の使い方

論文・レポートで参照した文献やデータを取り上げるときは、自分の言葉で要約して紹介する場合、あるいは文章をそのまま引用する場合がありますが、いずれの場合も典拠を示す必要があります。ここでは、Wordの脚注機能を使って典拠を示す方法を紹介します。

この例では全部で11の注を付けることになるますが、以下見ていくように、注番号をつける部分はあらかじめ (1) ~ (11)の番号を入れておき、わかりやすくするため黄色でマークしてあります。(実際にレポート・論文を書くときには、自動的に注番号が振られます。)

参照元:http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/toguchi/composition/footnote_how-to/footnote_how-to.htm

お問い合わせ

日本全国・海外を含め100,000件以上のご依頼(分析代行・統計処理・アンケート調査・マーケティング支援など)をサポートしてきました。経験豊富な相談員があなたのご要望にお応えする為、親身になってヒアリングをいたします。負担の軽い納得料金で、迅速・的確な作成を行い、成果を確実にお約束いたします。全国にいるスタットエージェントメンバーが責任を持ってお客様をサポート致します!

※お申込み時に担当責任者のプロフィールを送付致しております!

分析代行・統計処理ならスタットエージェント!